Сюнга: сексуальная японская живопись и ее история

246

0

10 мин.

Опубликовано: 09.09.2025

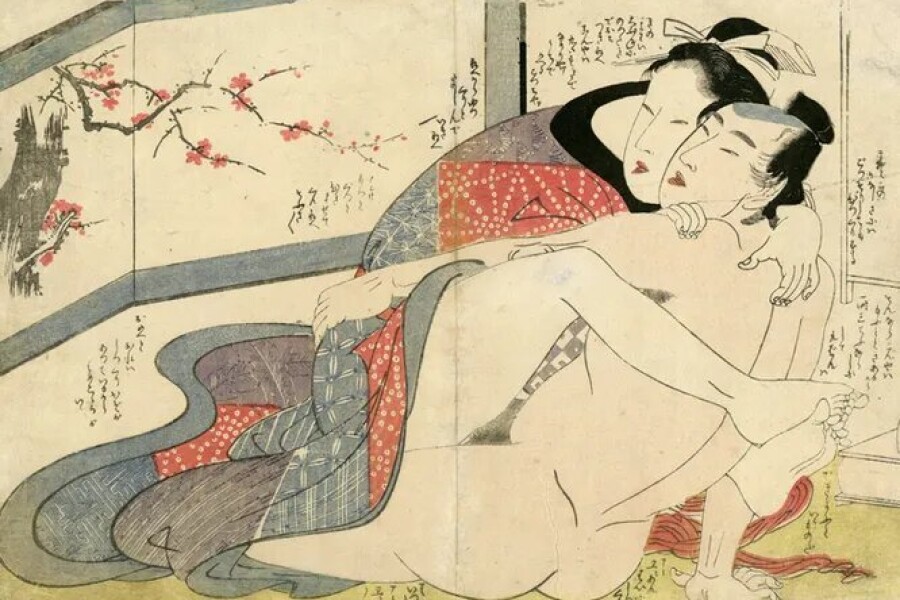

Иногда про сюнга говорят шёпотом, будто это просто «картинки для взрослых». Но за смешной маской и откровенными сценами скрывается целый мир: философия тела без стыда, юмор, семейные наставления и тонкая школа ремесла. Это искусство не кричит о пороке — оно рассказывает о жизни такой, какая она есть, и делает это с типично японской деликатностью.

Содержание статьи

- 1Что такое сюнга и откуда она взялась

- 2Как создавали сюнга: мастерская укиё-э в действии

- 3Темы и символы: не только про секс

- 4Цензура и запреты: как жанр выживал

- 5Художники, чьи имена стоит знать

- 6Сюнга как «учебник близости» и зеркало нравов

- 7Влияние на Европу и современную визуальную культуру

- 8Как смотреть сюнга сегодня: ключ к корректному чтению

- 9Зачем нам всё это сегодня

Твой персональный сексолог

Задайте свой вопрос на тему отношений

Мы соблюдаем законодательство Российской Федерации

Пользование ботом доступно только при отключённом блокировщике рекламы

Что такое сюнга и откуда она взялась

Сюнга в буквальном переводе — «весенние картинки», где «весна» в японской поэтической традиции означает любовь и плотское влечение. Это направление родилось в эпоху Эдо и стало частью укиё-э — «картин бренного, плывущего мира». Гравюры продавались открыто, как книжки-альбомы и отдельные листы, и попадали в дома самых разных слоёв: от горожан до самураев.

В городской культуре Эдо не было разделения между «высоким» и «низким» так жёстко, как в Европе. То, что для нас кажется смелым, в Японии воспринималось проще: сюнга была и забавной карикатурой на нравы, и талисманом удачи, и «учебником близости» для молодожёнов. Так у одного жанра оказалось сразу несколько функций — от эстетической до утилитарной.

Со временем вокруг сюнга сложились каноны: уважительный взгляд на тело, мягкий юмор, внимание к контексту — задникам, ткани кимоно, предметам быта, сезону. В результате даже самые откровенные сцены выглядят не грубо, а по-театральному красиво.

Как создавали сюнга: мастерская укиё-э в действии

Сюнга — это не авторская «рисовалка на коленке», а сложный коллективный труд. Художник делал оригинальный рисунок тушью, резчик переносил его на деревяные доски и вырезал по доске на каждый цвет, печатник послойно накладывал краски на бумагу васи, издатель отвечал за тираж и продажи. Техника многокрасочной печати нидзики-э требовала ювелирной точности, иначе контуры «поплывут» и картинка потеряет собранность.

Пигменты подбирали не только по оттенку, но и по характеру. В области кожи использовали мягкие, «теплые» краски, а на тканях кимоно — глубокие, сочные тона. Часто добавляли слюду, чтобы дать лёгкий блеск, и тиснение без краски — для богатой фактуры. Так интимность получала роскошную оправу, и лист хотелось не только рассматривать, но и держать в руках.

Художники не стремились к натурализму любой ценой. Они любили стилизацию: мягкие лица, плавные линии, нарочито преувеличенные детали, которые мы сегодня считываем как комический приём. Это и защита от цензуры, и способ перевести «физиологию» в область игры и символа.

Темы и символы: не только про секс

Сюжеты сюнга удивительно разнообразны. Это не только сцены между супругами или влюблёнными, но и элегантные встречи в чайных домах, смешные бытовые недоразумения, пародии на мифы и даже фантастические сюжеты. Сквозь всё это проходит ключевая нота — наслаждение жизнью без моральной грозы над головой.

Мир вещей в сюнга — отдельный герой. Ширмы, подушки, веера, узоры кимоно не просто красиво заполнены, они «говорят». Веер приоткрыт — значит, встреча приватна; сливовый цветок — намёк на весну и нежность; кот, зевающий на татами, — домашний уют и разрешённая шалость. Символика делает изображение многослойным и оставляет зрителю пространство для улыбки.

Отдельный пласт — диалоги. Легкие реплики в облачках или каллиграфические стишки добавляли иронии. Это важно: японская эстетика избегает тяжёлой серьёзности в интимных темах. Смех здесь — не насмешка, а способ снять неловкость и увидеть в близости прежде всего радость.

Цензура и запреты: как жанр выживал

История сюнга — это маятник между свободой и запретами. В разные годы власти то закрывали глаза, то вводили строгие указы против «непристойностей». Издатели отвечали хитро: уменьшали тиражи, зашивали смысл в шутку, стилизовали детали, называли альбомы по-поэтически, без прямых слов. Иногда «лишнее» прикрывали складкой ткани или смещали фокус на лица и руки.

В XIX веке под влиянием западной морали запреты ужесточались, а после открытия Японии миру сюнга внезапно стала интересна европейцам. Парадокс: то, что дома считали «слишком смелым», за рубежом признали частью высокой культуры, и интерес к жанру помог ему пережить сложные десятилетия.

Сегодня отношение к сюнга в самой Японии и за её пределами переосмыслено. Это изучают как важный элемент истории укиё-э, экспонируют в музеях, рассматривают не как «жёлтую» диковинку, а как культурный текст о любви, теле и повседневности.

Художники, чьи имена стоит знать

Первым вспоминают Кацусику Хокусая — мастера, который умел соединить наблюдательность, юмор и графическую смелость. Его линии живут даже там, где сюжет излишне дерзок: внимание притягивают не детали, а ритм композиции и игра фактур.

Китагава Утамаро — поэт женской красоты. Он знаменит портретами красавиц, но и в сюнга остался самим собой: лица светятся, движения текут, ткань кимоно звучит как музыка. Его работы — урок, как говорить о близости без грубости.

Судзуки Харуното, Тории Кионага, Эйсэн и многие другие каждый по-своему настраивали этот жанр. В их листах важнее всего не «сколько показано», а «как показано»: мягкость жестов, уважение к персонажам, внимание к настроению сцены.

Сюнга как «учебник близости» и зеркало нравов

В японских семьях альбомы сюнга нередко дарили молодожёнам. Это не выглядело постыдным: изображения объясняли телесность через красоту, без страха и стыда. В таком подходе важна педагогика удовольствия: тело — не враг, а источник связи, близость — не тайный грех, а часть доброй жизни.

Сюнга одновременно фиксировала и критиковала нравы. В сатирических листах поддели чиновников, высмеивали лицемерие, играли с социальными ролями. Жанр оставался безопасным именно благодаря этой «улыбке»: зритель понимал, что перед ним не проповедь, а сценка из пёстрого городского театра.

Важно и то, как в сюнга показывали согласие. Поза, взгляд, положение рук — всё это выстраивалось так, чтобы сцена читалась как добровольная встреча. Для своей эпохи это был тонкий, но значимый этический код.

Влияние на Европу и современную визуальную культуру

Когда Европа влюбилась в «японизм», вместе с гравюрами укиё-э на континент попало и знание о сюнга. Художники модерна учились у японцев композиции, плоскостности, смелой линии, игре узоров. Прямая цитата встречается нечасто, но влияние видно в графике, плакате, иллюстрации.

Сегодня сюнга вдохновляет иллюстраторов, дизайнеров тканей, мастеров тату. Её можно узнать по тонкому силуэту, лаконизму цвета, любви к орнаменту и смешливому настроению. И даже если сюжет далёк от откровенности, дух «весенних картинок» — в свободе линии и уважении к телу — считывается легко.

Как смотреть сюнга сегодня: ключ к корректному чтению

Полезно помнить три вещи. Во-первых, это не «подглядывание», а художественный язык про близость и повседневность. Во-вторых, у жанра своя условность: преувеличения, шутка, символы. Не ищите в нём документ, ищите театральный жест. В-третьих, смотрите на лица, руки, ткани и фон — именно там скрыта эмоция и сюжет.

Хорошая привычка — читать контекст. В каком квартале разворачивается сцена, какое время года, что лежит рядом, что написано в крохотной надписи. Сюнга — как короткий рассказ: каждая деталь не случайна и работает на смысл.

Зачем нам всё это сегодня

Сюнга напоминает: телесность можно описывать без страха, а эротика не обязана быть вульгарной. Она учит видеть в близости не только физиологию, но и игру, нежность, юмор, внимание к быту. А ещё — уважение к ремеслу: перед нами не «картинка на один раз», а работа, где графика, бумага и краска сложены в гармонию.

И, пожалуй, главный вывод прост. История сюнга — это история того, как культура договаривается с собственным желанием: иногда прячется, иногда смеётся, иногда спорит с властями, но снова и снова возвращает телу право быть красивым и радостным. Когда смотришь на эти листы без предвзятости, вместо «запретного плода» видишь живую, очень человечную поэзию.

Комментарии 0

0